全商連だより

2025年2月号

記事紹介

マイナ免許証 3月24日から運用開始

マイナ免許証 3月24日から運用開始 大口・多頻度割引 2026年3月まで延長

大口・多頻度割引 2026年3月まで延長 高速道路の「深夜割引見直し」運用開始が延期に

高速道路の「深夜割引見直し」運用開始が延期に 1月から改定された軽自動車の保険料 改定された背景と仕組みは?

1月から改定された軽自動車の保険料 改定された背景と仕組みは? 『電子帳簿保存法』改正の再確認

『電子帳簿保存法』改正の再確認-

札幌スープカレーJACKレトルトカレー2個セット

札幌スープカレーJACKレトルトカレー2個セット

マイナ免許証 3月24日から運用開始

「作ると何が便利なの?」ポイントを簡単解説

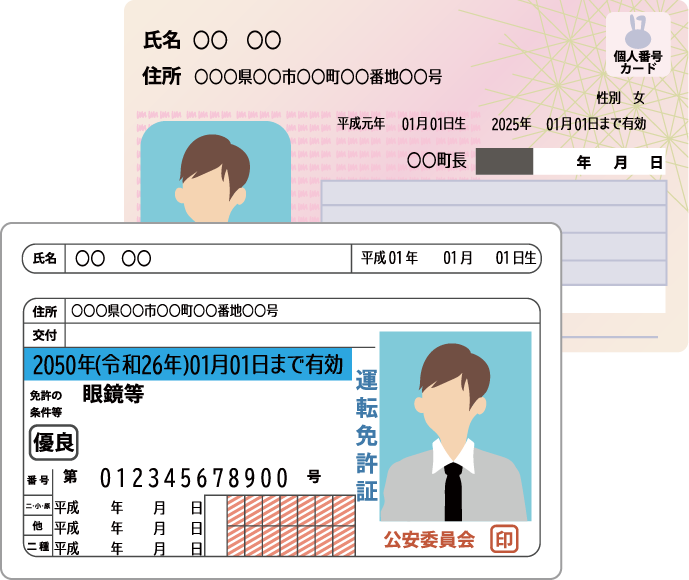

2025年3月24日からマイナンバーカードと運転免許証の一体化が始まります。このマイナンバーカードと運転免許証の一体化は義務ではなく、あくまで希望制となっており、一体化すると運転免許証に記載されている券面の情報が、マイナンバーカードのICチップに記録されます。

運転免許証の持ち方は3パターン

①「従来の免許証」のみ

②「マイナ免許証」のみ

③「従来・マイナ免許証」の2枚持ち

マイナ免許証の作成場所

免許センター等で手続きをすることでマイナ免許証を発行できます。混雑緩和の観点から予約制を導入する都道府県もあるので、事前に確認が必要です。

マイナ免許証のポイント

住所変更などの手間を削減

マイナポータルと連携し「ワンストップサービス」の利用手続きを行うと、氏名・住所などの変更があった場合に、自治体に届け出るだけで変更を完了することができます。

※従来の免許証も所有している場合は、警察署や免許センターにて別途手続きが必要です。

更新手数料がおトクに

マイナ免許証は従来の免許証に比べて新規取得・更新手数料が安くなります。また、マイナ免許証の導入に合わせて、運転免許に関する手数料が改定され、従来の免許証の新規・更新手数料は値上がりになります。

【例:更新手数料(2025年3月24日以降)】

マイナ免許証:2,100円

従来の免許証:2,850円更新時の講習がオンラインで受講可能

優良運転者または一般運転者の場合は、マイナ免許証を所有していると運転免許の更新時講習をオンラインで受講できるようになります。

※オンラインで完了できるのは講習の受講だけです。視力検査や写真撮影、更新手続きは運転免許センターなどで行います。

住所地以外での更新が可能

これまで優良運転者のみ可能だった住所地以外の都道府県での免許更新が、マイナ免許証では可能になります。さらに期間は誕生日の前後1か月とゆとりができます。

※従来の免許証も所有していて住所地以外で更新する場合は、誕生日の前1か月の間に同時更新をする必要があります。

紛失すると再発行に時間がかかる

紛失した場合、マイナンバーカードの再発行から行う必要があり、通常1か月(最短5日程度)が必要です。

大口・多頻度割引 2026年3月まで延長

大口・多頻度割引の10%拡充措置(車両単位割引)を、2026年3月末まで延長する方針が国土交通省より示されたことから、NEXCO3社(NEXCO東日本、NEXCO中日本、NEXCO西日本)はこの拡充措置を1年延長すると発表しました。

高速道路の「深夜割引見直し」運用開始が延期に

NEXCO3社は深夜割引の見直しについて、運用開始時期の延期を発表しました。

当初の発表では2024年度内の運用開始を予定していましたが、システム整備に時間を要していることから遅れが発生しているとのことです。

今回のシステム整備の遅れは、「割引適用時間帯に走行した分のみ割引適用」とするためのシステム変更に時間を要していることが要因で、具体的な運用開始日程はシステムの整備状況を踏まえてあらためて発表するとのことです。1月から改定された軽自動車の保険料

改定された背景と仕組みは?

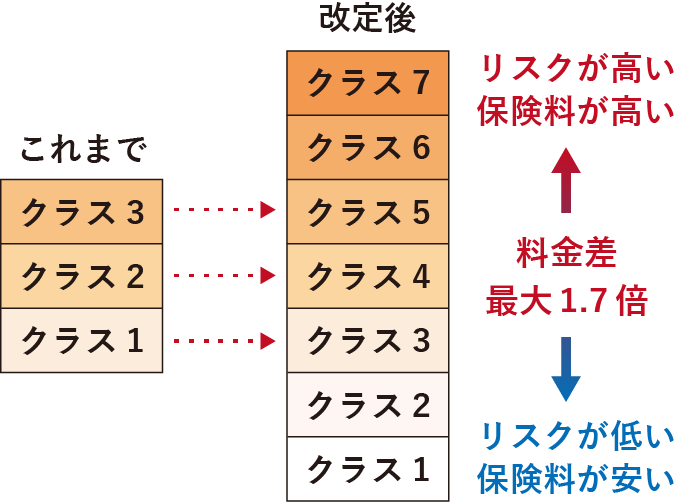

自然災害等による保険金の支払い増加、昨今の物価高や自動車の技術進化に伴う修理費用の高騰もさることながら、保険料を計算するときの重要な要素である「型式別料率クラス」が改定されたことが影響しています。

型式別料率クラスとは、自動車のモデルごとに設定される「リスクの大きさ」に基づいた分類で、車の事故の発生頻度や修理費用、盗難リスクなどを総合的に評価して決められ、保険料はそのリスクに応じて設定される仕組みです。

これまで3クラスだった軽自動車の「型式別料率クラス」ですが、2025年1月から現行のクラスの上下に2つずつクラスを追加し、全部で7クラスに改定されました。

保険料の最も安いクラスと最も高いクラスの保険料率の差は、これまでの1.2倍から約1.7倍に拡がっています。

クラスを拡大した背景には、軽自動車の普及拡大に伴うユーザー層の多様化や、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)をはじめとする先進運転支援システムの技術向上による、自動車の安全性能の多様化などによって、型式別のリスク実態にも差が見られるようになったことが背景にあります。ご自身の車の『型式別料率クラス』を調べる方法

損害保険料率算出機構のホームページで、メーカーや車種から調べることができます。

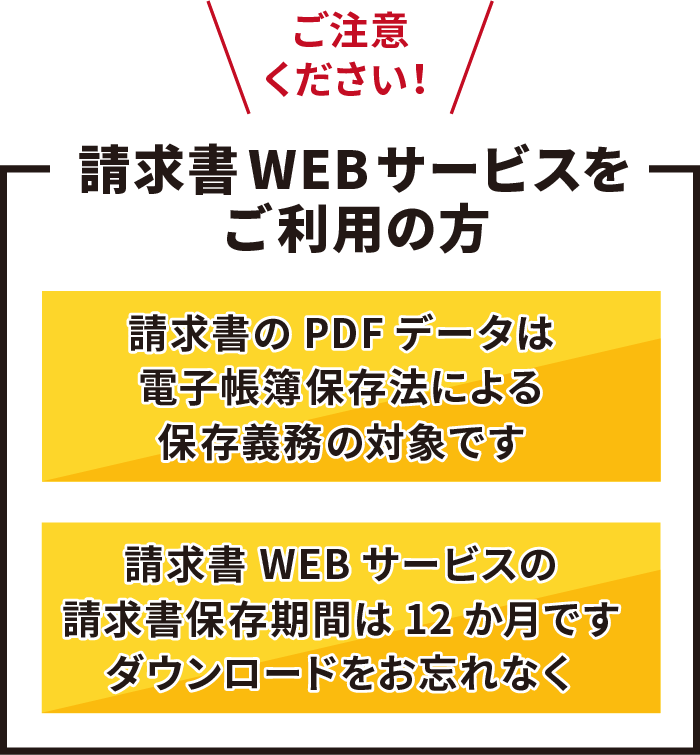

『電子帳簿保存法』改正の再確認

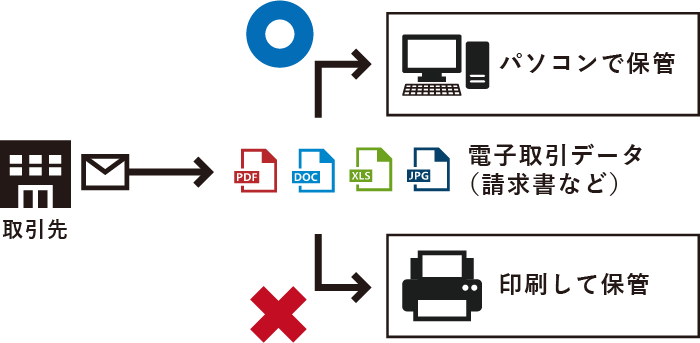

電子取引データの保存が義務化

電子取引は必ずデータのまま、パソコンまたはクラウドサービスに保存することが義務化され、受け取ったデータを紙に印刷して保存することは認められません。

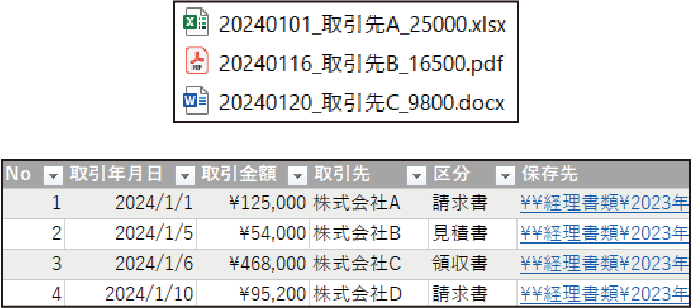

電子取引のデータとは、メールで受け取った請求書やWEBサイトからダウンロードした利用明細などで、PDFやExcelファイル、画像などがあります。

保存したデータは各税法で定められた保存期間が満了するまで(法人で基本7年、個人事業主では原則5年)保存する必要があります。データの検索機能を確保

保存したデータを検索できる状態にする必要があり、以下のいずれかの方法が提示されています。

①専用ソフトなどの機能を利用する。

②ファイル名に規則性をもって「年月日・取引先・取引金額」

(例:20240101_全国商工事業協同組合連合会_100000)を入力し、パソコン内で検索できるように保存する。

③Excelで索引簿を作成してデータの検索と確認ができるようにする。もし保存していたデータが消えてしまったら?

データで保存する場合は紙での保存に比べ、パソコンの不具合や障害などのやむを得ない事情でデータが消失する場面が多くあります。データ消失のすべてに対して義務違反を問われることはありませんが、出来る限りの復元を求められる場合もあり、バックアップの運用も検討する必要があります。

今すぐご確認ください!

請求書WEBサービスで保存期間が過ぎた請求書のPDFデータが必要な場合は組合事務局にお問合せください。

今月のプレゼント

- トップページ

- 2025年2月号