全商連だより Magazine

記事紹介

宇佐美U1カードをご利用の組合員様 軽油の給油価格が値引きに

宇佐美U1カードをご利用の組合員様 軽油の給油価格が値引きに 税制改正で年収の壁はこう変わる

税制改正で年収の壁はこう変わる 外免切替が厳格化 外免切替の取得者数は2024年の1年間で7万5905人

外免切替が厳格化 外免切替の取得者数は2024年の1年間で7万5905人 丸大食品 特選ロースハム・あぶり焼き焼豚 2本詰めセット

丸大食品 特選ロースハム・あぶり焼き焼豚 2本詰めセット

宇佐美U1カードをご利用の組合員様

軽油の給油価格が値引きに

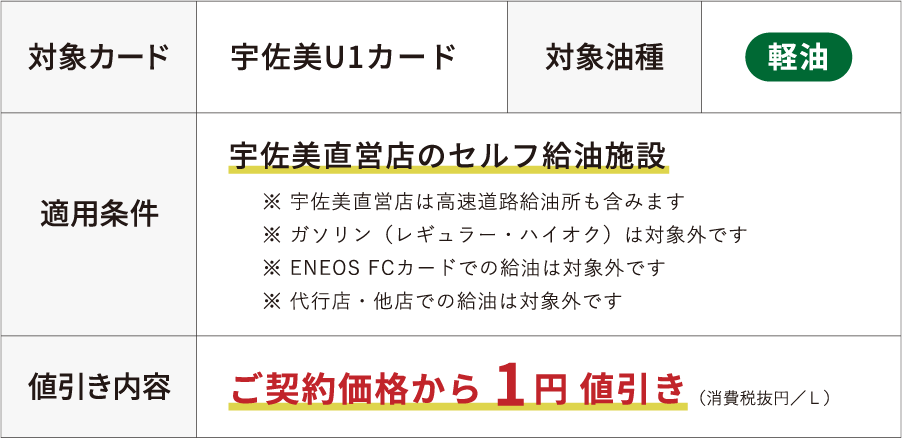

2025年10月1日より、株式会社西日本宇佐美発行の宇佐美U1カードのご利用につきまして、宇佐美直営店のセルフ給油施設での軽油の給油単価が値引きになっております。

税制改正で年収の壁はこう変わる

2025年の税制改正では、子育て世帯や共働き世帯を中心に、税負担の軽減と若年層の就労支援を両立することを目的とした見直しが行われました。

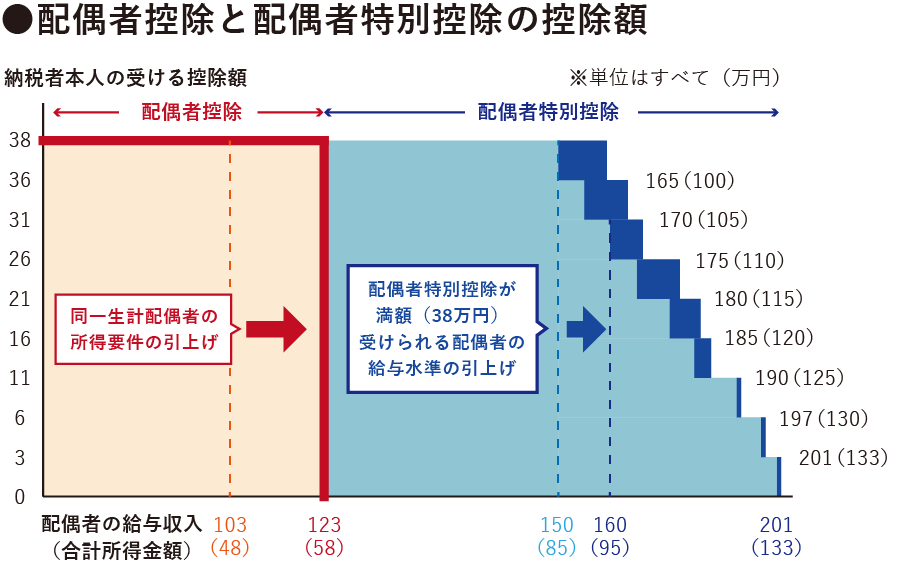

今回の改正により、配偶者控除・配偶者特別控除の判定基準となる年収が引き上げられ、より柔軟に働ける環境が整えられます。

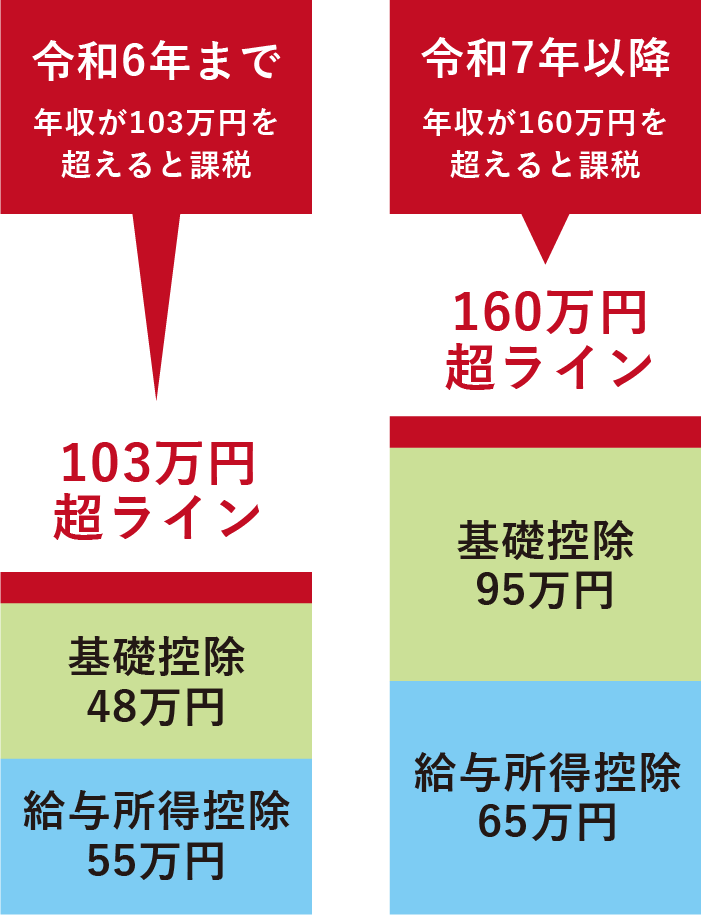

所得税がかからないライン=年収の壁「160万」

給与所得控除と基礎控除がそれぞれ10万円ずつ増額、さらに基礎控除の特例により扶養親族の働き方の基準が見直されました。これまで「103万の壁」と言われてきた所得税がかからないラインが「160万の壁」まで引き上がり、扶養する側の扶養控除を受けるための年収の壁も103万円から123万円まで引き上げられました。

また、配偶者については「配偶者特別控除」、19~22歳までは新しく創設された「特定親族特別控除」により控除が受けられる基準が緩和されています。

配偶者の場合

扶養者の合計所得金額が900万以下の場合は、配偶者の年収が123万円を超えても160万円未満であれば「配偶者特別控除」の満額(38万円)が受けられます。配偶者の年収が、160万円を超えると控除額は段階的に減少し、201万円を超えると控除額は0円となります。ただし、扶養者の合計所得金額が1000万円を超えると配偶者控除は受けられません。

「106万の壁」要件を満たすと社会保険の負担が発生

※事業所の従業員が51人以上や週に20時間以上勤務など「130万の壁」すべての人に社会保険料の負担が発生

19~23歳未満の場合 (その年の12月31日時点)

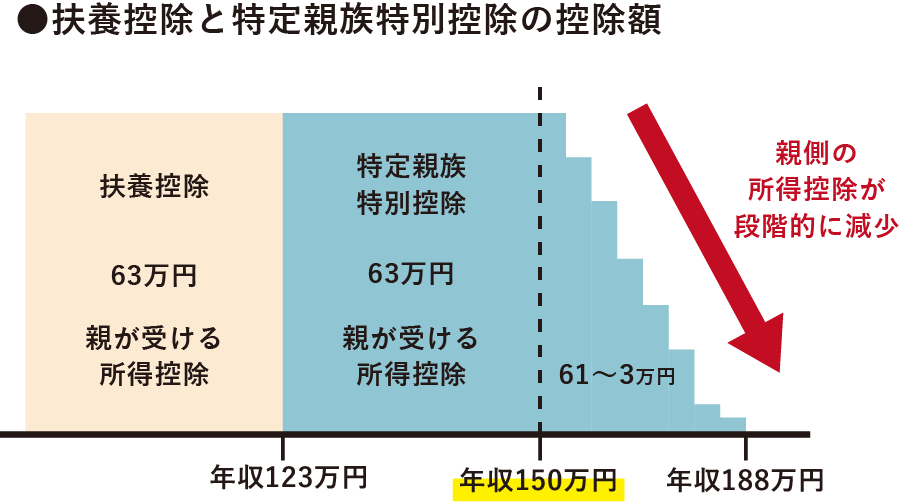

新しく創設された「特定親族特別控除」は、現行の「特定扶養控除」と併せて適用できます。親(扶養者)は、子どもの年収が150万円未満の場合、これまでの「特定扶養控除」と同様に満額(63万円)の所得控除を受けられます。

また、子どもの年収が150万円を超えても188万円までは段階的に控除額が減少し、188万円を超えると控除額が0円となります。

2025年10月1日から被保険者としての健康保険の加入要件も、年収130万円未満から150万円未満に引上げになり、社会保険料の負担をしなくても良くなりました。

扶養には「税制上の控除」と「社会保険上の扶養」の2つの制度があり、それぞれで収入の基準(いわゆる“壁”)が異なります。また、勤務先で支給される家族手当や配偶者手当などは、企業ごとに基準が異なり、税や社会保険とは別の条件で判断されることが多いため、年収見込みや勤務時間の変更がある際には、会社の規定も含めて確認することが大切です。

詳しくは「年収の壁」への対応についてまとめた厚生労働省の公式ページをご確認ください。

外免切替が厳格化

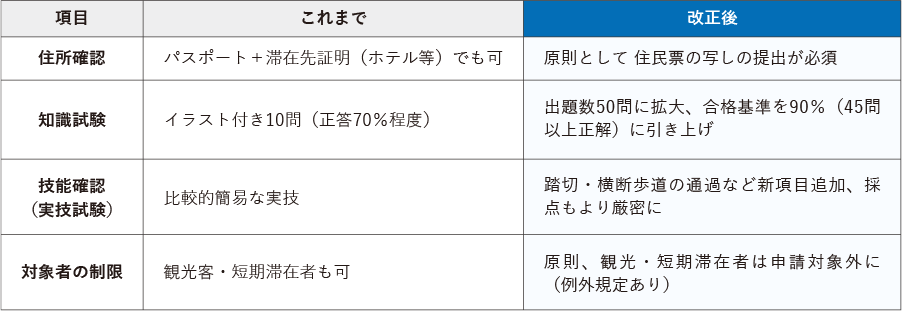

外国免許の切替をした人数は2024年の1年間で7万5905人2025年10月1日から、外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替える「外免切替」制度の審査が大きく見直されます。手続きや試験内容が一段と厳格化される予定であり、これは近年の外国人ドライバーによる交通事故の増加を背景に、安全性を確保する観点から制度改正を行うものです。

外免切替の利用者数は10年で2.5倍

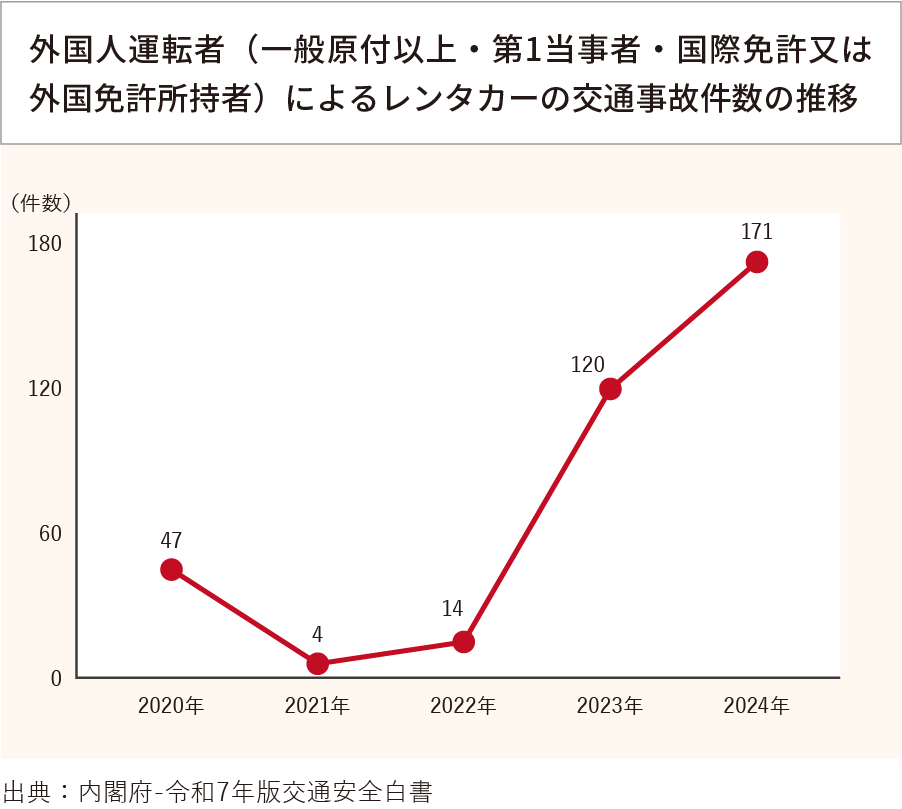

交通事故件数も増加傾向警察庁によると、外免切替を行った人は2024年の1年間で7万5,905人。10年前と比べて約2.5倍に増えています。

外国人運転者による交通事故件数は、2020年の5,441件に対し、2024年は7,286件と増加しており、国際免許又は外国免許を所持する外国人運転者(外免切替)によるレンタカーの交通事故件数は、2020年の47件に対し、2024年は171件と増加しています。

重大事故によって関心が高まる

2025年5月には埼玉県三郷市で中国籍の男性がひき逃げ事件で逮捕されたほか、同じ月には三重県亀山市の新名神高速道路で、ペルー国籍の男性が逆走する事件がありました。いずれも外免切替による免許保持者で、ニュースを通じて大きな注目を集めました。

“外国人ドライバー = 危険” ではなく「安全運転の基盤づくり」

今回の見直しは「外国人ドライバー=危険」と決めつけるものではありません。「簡単に免許を切り替えられる制度」という従来のイメージを改め、「日本で車を運転する際に母国との交通ルールの違い等を理解し、必要な安全意識や、交通ルールの理解をしっかり確認すること」を目的とし、運転免許を持つ人が安心して道路を共有できるようにするための基盤づくりとしています。

今月のプレゼント